企業や個人事業主の中には、自社の商品やサービスを魅力的に伝えるために、漫画をPRに活用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。漫画は、視覚的でかつストーリー性をもたせられるため、専門的な情報や複雑な情報をわかりやすく伝えられる手法です。

しかし一方で、「せっかく制作したのに効果が出なかった」「イメージダウンにつながってしまった」といった失敗事例も少なくありません。

そこで本記事では、漫画をPRに活用する際に起こりやすい失敗例を「制作・企画」「コンテンツ内容」「運用・活用」の3つの段階に分けて紹介したのち、失敗を避けるための成功パターンを解説します。

これから漫画をPRに活用したいと考えている企業・事業主の方は、ぜひ最後までご覧ください。

制作・企画段階の失敗例

漫画をPRに活用する際、最初の「制作・企画」段階でのつまずきは、その後の全体的な成果に大きな影響を与えます。魅力的なキャラクターデザインやビジュアル面ばかりに目が行きがちですが、実は「誰に」「何を」「どう伝えるか」といった戦略設計こそが最重要です。

ここでは、漫画PRの企画段階によくある失敗パターンを4つ紹介します。

1. 企業の強みを伝えきれないストーリー展開

漫画を通して自社の魅力を伝えたいにもかかわらず、ストーリー重視になりすぎて肝心の企業の強みが埋もれてしまうケースも少なくありません。

例えば、物語性を重視するあまり登場人物の成長ドラマに多くのページを割いた結果、サービスや商品の説明がほんの数コマしかなく、「何の会社なのか分からない」と受け取られてしまう例があります。

読者に印象づけたい「自社の強み」をストーリーの中心に置かないと、どれだけ面白い内容でもPR効果は生まれにくいのです。

2. 最終的な目的である「情報伝達」や「行動喚起」ができていない

漫画は娯楽性が高いために、読んだのちに「面白かった」で終わってしまい、購買や資料請求といった具体的な行動につながらないことがあります。これは、企画段階で「漫画を見たあとに読者にどんな行動をしてほしいか」というゴール設定が曖昧な場合に、起こりやすい失敗です。

例えば、イベントへの集客を目的として漫画PRをしたものの、「イベントの開催日」「申込方法」といった来場するために必要な情報が示されていなければ、どれだけ内容が良くてもコンバージョンにはつながりません。

読者に「最終的に起こしてほしい行動」を明確にしたうえで、漫画PR制作に移りましょう。

3. 社内における認識の不一致

社内で漫画活用の意義や方向性を十分に共有できていないと、制作後に「想定と違う」「イメージに合わない」といった理由で公開が中止される事態にもなりかねません。

特に経営層やブランド管理部門と現場担当者の間で目指す方向がずれていると、企画そのものが頓挫する可能性もあります。

制作開始前に、「目的・ターゲット・活用方法」を社内全体で合意しておくことが、スムーズな進行と失敗防止につながります。

4.漫画の画風やタッチが異なる

複数のイラストレーターや制作会社に依頼した結果、登場キャラクターや背景の画風が統一されておらず、ちぐはぐな印象を与えてしまうケースがあります。

読者は視覚的な統一感から世界観を理解するため、画風がバラバラだと内容に集中できず、メッセージが伝わりにくくなってしまいます。特にシリーズ物や複数媒体で展開するPR漫画では、初期段階で「世界観・トーン・色使い」などのビジュアルガイドラインを策定しておくことが重要です。

【関連記事】:漫画外注費用相場と注意点|現場担当者のリアルな声

コンテンツ内容の失敗例

漫画をPRに活用する際は、企画段階で決めた内容やビジュアルの一貫性を保ちつつ、ストーリーや演出面のクオリティを適切にコントロールすることが欠かせません。戦略的に立てた企画も、コンテンツの中身が方向性とズレてしまえば、本来の目的を果たせないでしょう。

ここでは、漫画PRのコンテンツ内容によくある失敗パターンを4つ紹介します。

1. 楽しいだけのコメディ漫画

読者に親しみやすさを感じてもらうために、コメディ要素を盛り込むのは有効ですが、「面白かった」で終わってしまい、企業の情報やメッセージが頭に残らないケースは少なくありません。

例えば、社内イベントの告知漫画でギャグシーンばかりが印象に残り、肝心の開催日時や応募方法にほとんど触れていないと、読者は笑って終わるだけで行動には移してくれません。

コメディ要素を活用する場合は、結末に企業メッセージや参加案内などの「伝えたい情報」を自然に組み込むことが効果的です。

2. 説明が複雑すぎる

専門的な製品・サービスを扱う場合に多く見られる失敗例です。自社の強みとなる技術や設備などに関する情報を詰め込みすぎて読者が理解できず、途中で離脱してしまうことがあります。

例えば、BtoB向けの技術サービスを紹介する漫画で、専門用語や工程図を大量に掲載した結果、「読むのが大変」と敬遠されてしまうケースです。

漫画はあくまで「視覚的にわかりやすく伝える」媒体であるため、技術的な詳細説明は別資料を用意しましょう。漫画PRは、製品・サービスの全体像や導入メリットといった読者が知りたいポイントに絞ることが重要です

3. ネガティブな要素の強調

課題解決型のストーリーで「問題提起→解決」という流れを取るのは有効ですが、問題点を過度に強調しすぎると、暗い印象だけが残ってしまう恐れがあります。

例えば、自社製品の導入前後を比較する漫画で、導入前の失敗や混乱を強調しすぎた結果、「この業界は怖そう」「失敗しやすい」というマイナスイメージを与えてしまうケースです。

ネガティブ要素は、あくまで導入前の一時的な状態であることを示し、その後の改善・成功シーンを明るく描くことで、安心感や期待感を持たせることが大切です。

4. メッセージ性の欠如

キャラクターや世界観が魅力的でも「何を伝えたかったのかわからない」という感想につながる漫画では、期待したPR効果は得られません。

例えば、新卒採用向けに制作した漫画で、主人公の成長物語ばかりにページを割き、会社の理念や求める人物像に触れないと、「感動的だが、入社して何をするのか分からない」と学生に受け取られてしまうことがあります。

漫画は印象に残りやすい分、中心となるメッセージが曖昧だと、印象も散漫になりがちです。冒頭から結末にかけて一貫したメッセージを盛り込み、読者が自然に「この企業は〇〇を大切にしている」と理解できる構成にすることが効果的です。

【関連記事】:公式キャラクター作成テンプレート【決定版】失敗しない愛されるオリジナルキャラクターの作り方

運用・活用の失敗例

漫画をPRに活用した場合、制作が終わったあとに「公開して放置してしまう」「運用や効果測定を十分に行わない」といった失敗がよく起こります。特に、社内外での活用方法や読者との接点を意識せずに運用すると、せっかく作った漫画も期待する成果は得られないでしょう。

ここでは、漫画PRの運用・活用段階によくある失敗パターンを4つ紹介します。

1. 読み手の興味を引かないタイトルや表紙

漫画を手に取ってもらうためには、タイトルや表紙が非常に重要です。タイトルが抽象的すぎたり、表紙が地味だったりすると、内容がどれほど優れていても読者の関心を引きません。

例えば「社内ルール紹介」といった単調なタイトルでは目に留まりませんが、「新人がやりがちな5つの失敗と解決法」と具体的なタイトルにすると、読者が自然に手に取りやすくなります。

タイトルと表紙で読者の関心を引くことは、PR漫画を効果的に活用するための第一歩です。

2. 漫画の内容が古くなっている

漫画は一度作ったら終わりではなく、内容を定期的に見直す必要があります。制度やサービス内容、業務フローが変わったのに漫画の内容が古いままだと、読者に誤った情報を伝えてしまうリスクがあります。

例えば、旧バージョンの管理画面や廃止された手順が描かれていると、新入社員や顧客が混乱する原因になります。

漫画を長期運用する場合は、定期的に内容を更新し、常に現状に合った情報を届けることが重要です。

3. 配布後の効果測定を怠る

配布や公開後の効果測定を行わないと、漫画がどの程度の成果を上げているか把握できず、改善できません。

例えば、営業資料として漫画PRを配布した場合、配布前後の「問い合わせ数」を把握しなければ、読者が行動に移したかどうかを確認できません。その状態では、漫画PRを行った意味が感じられないでしょう。

閲覧数やアンケート結果、資料請求や問い合わせ数などのデータを収集・分析することで、どの部分が効果的で、どこを改善すべきかが明確になります。

4. 配布場所にミスマッチがある

ターゲットが漫画を読める場所に配布しないと、せっかく作成した漫画を読んでもらえません。

例えば、工場作業員向けの内容を社内ポータルサイトだけで公開しても、現場で閲覧する環境が整っていないと、必要なタイミングで漫画を読むことはできません。また、営業職向けの情報を休憩室に掲示しても、外回り中心の社員は目にしない可能性があります。

読者の行動導線や環境に合わせて、配布方法や掲載場所を工夫することが重要です。

【関連記事】:広報物としても大活躍!オリジナル漫画の制作費 相場を紹介

失敗例から成功に導く勝ちパターン

これまで紹介した制作・企画、コンテンツ内容、運用・活用の失敗例を踏まえると、漫画をPRに活用する際には「計画性」と「運用の継続」が重要であることが分かります。漫画を作る際は、ターゲットに届き、行動を促し、改善につなげる仕組みを整えることが、失敗を避けるポイントです。

ここでは、具体的に押さえておくべき3つの勝ちパターンを紹介します。

1. ターゲットが手に取る必然性を作る

漫画を読んでもらうためには、まずターゲットが「漫画を手に取る必然性」を設計することが大切です。

例えば、読者が直面する課題や興味に直結したタイトルや表紙、キャッチコピーを工夫することで、自然と手に取ってもらえる状況を作れます。

また、ターゲットに合わせた配布方法や媒体選定も重要です。工場作業員向けなら現場掲示、営業向けなら外出先でも見やすいデジタル配布など、読者の行動導線に合わせて届けることで、読まれる確率が大幅に高まります。

2. コンテンツに次の行動につながる導線を設計する

漫画単体で終わらせず、次の行動に誘導する導線を設計することが成功のポイントです。

例えば、漫画の中で資料請求フォームやキャンペーン情報へのリンクを自然に盛り込む、最後にアンケートや問い合わせ先を提示するなど、読後の行動を誘導する仕掛けを用意します。コンテンツに次の行動への導線を設計することで、読み物ではなくマーケティング施策の一環として機能します。

3. 配布後も効果測定を継続し、改善サイクルを回し続ける

漫画の公開後も、閲覧状況や行動結果を継続的に確認し、改善を重ねることが重要です。閲覧数や資料請求数、アンケート回答率などを分析し、タイトルや内容、導線の改善に活かすことで、次回以降のPR漫画のさらなる効果につながります。

失敗例の多くは、この効果測定や改善サイクルが欠如していることが原因です。継続的な改善を前提に運用することで、漫画PRを確実な成果につなげられます。

企業の漫画PR制作に関してよくあるQ&A

ここでは、「企業の漫画PR制作」について、よくある質問と回答をQ&A形式でまとめています。

Q:漫画マーケティングの効果は何ですか?

A:漫画マーケティングを活用することで、「文章だけでは伝わりにくい商品やサービスの特徴を、ストーリーやキャラクターを通じてわかりやすく伝えられる」ことが最大のメリットです。

その結果、ブランド認知の向上やSNSでの拡散、資料請求や問い合わせなどの行動喚起につながります。

Q:漫画広告のデメリットは?

A:漫画広告のデメリットは、制作に時間やコストがかかる点が挙げられます。また、定期的な更新や効果測定が必要になるため、従業員の負担が増える点もデメリットといえるでしょう。

Q:広告を利用すると著作権はどうなるのか?

A:著作権は、制作会社や個人クリエイターとの契約内容により異なります。完成した漫画の権利を企業側に譲渡する契約にすることで、Webサイトや印刷物、SNSなどの媒体で自由に活用できます。契約時には使用範囲や権利の帰属を明確にしておくことが大切です。

【関連記事】:知っていると便利!漫画制作で使われる用語集

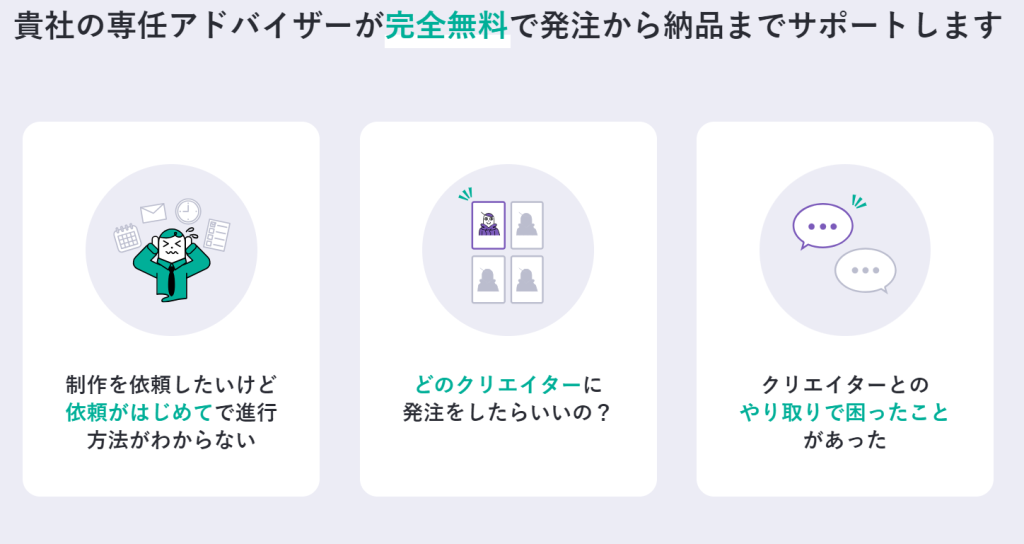

クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!

はじめて漫画制作を依頼する場合には、「できる限りコストを抑えて、費用対効果を確かめたい」という企業も多いでしょう。企業の漫画制作の依頼先には、制作会社や個人クリエイター、漫画家といった選択肢がありますが、コストを抑えるなら個人クリエイターへの依頼がおすすめです。

しかし、個人クリエイターに直接依頼すると、契約不履行や品質のバラつきなどのリスクも存在します。そこで、デメリットを最小限に抑えるために「信頼できるクラウドソーシングサービスで依頼する」ことがおすすめです。

クラウドソーシングサービスの一つである「cone」は、法人向けに特化した体制をご用意しています。

契約まわりの手続きやセキュリティ体制も万全

在籍している個人クリエイターは、coneが厳選した信頼できるプロ集団

依頼時の仕様作成や最適なクリエイターのご紹介、クリエイターとのやり取り、契約まわりなどの「依頼〜納品完了」までを、経験豊かな専任アドバイザーが無料でサポート

高品質な漫画制作を低価格で提供可能

coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。

専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!

まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。

「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。

coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。

ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。

イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。